寄付を求めるサークル連絡協議会

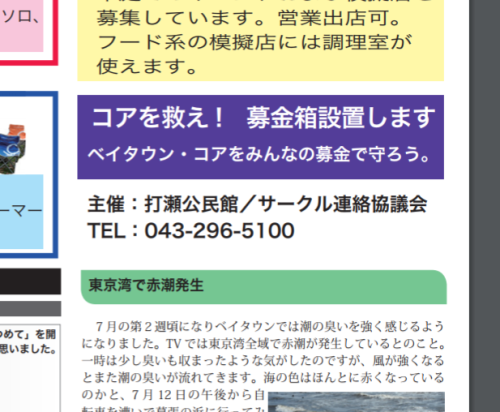

ベイタウンニュース8月1日号で、奇妙なものを見かけた。

http://www.baytown-news.net/eBook/Vol243.pdf

何の説明もなく、唐突に募金を募っている。これを見たある住民は「何、あれ?」と驚いていた。

何の説明もなくこのような募金を募るのは一体どういうことか?

おそらくは千葉市が施設維持に差し支える乏しい公民館予算しか組んでいない上に、コアの施設内容に見合わぬ一般公民館予算しか降ろさないために施設維持に問題が生じているから、その分を募金でまかなおうと言うことなのかも知れない。

しかし、大きな問題がまず2つ。

一つは募金という手段が施設運営の実態にそぐわないことだ。

公民館が一般に閉鎖的でごく限られた公民館公認サークルユーザーが利用するだけの施設であり、いくら施設維持にお金が足らないからと言って、一般の人から賛同を得るのはまず持って困難と言うこと。まずは閉鎖性の打破をすべきであり、音楽ホールを生かした有名演奏家のコンサートなどを数多く開催するなどすれば、意識も変わってくるであろう。

イタリアは大戦中に空襲を受け様々なものが消失したが、戦後人々が真っ先に再建したのがオペラホールだったという話があるそうだ。現状の単なる公民館と化したコアが街の人々にそれほどに愛されていないという認識がないのには呆れる。さすがは文化振興基金を私物化し街の音楽文化振興からかけ離れた存在にしてしまった人物の呼びかけである。

もう一つは、運動を向けるべき先が違うと言うことだ。

施設管理の責任は第一に千葉市にあり、施設を県企業庁からもらい受けながら、施設を維持するための予算を組んでいないことが根本的な問題である。しかし今後千葉市から権利を譲渡されることを狙うばかりに責任追及をあえて避け、事実上無関係な一般住民に募金を求めるのはお門違いもいいところだろう。ただでさえ閉鎖的な運用ばかりの公民館に予算が割かれることは多くの人にとって望まないものになっている。そこに更にお金を出せと言ったところで応じるとは思えない。

加えて、施設維持には今後数百万〜数千万円の規模で資金を必要とする。それを募金でまかなえるのかどうか考えてみればいい。極めて困難である。100万円あっても今壊れている音響設備や、たびたび切れて交換予算がない照明の電球を購入するだけで使い尽くしてしまう。

施設管理に大きな責任を持つ千葉市に維持管理予算を組むよう運動することがまずやるべき事であり、その中で、住民にできることがあるのであればやろうと言うのが本筋だろう。

彼らの行いは常に、住民がチャリティコンサートを運営し、ピアノ基金への募金を訴えたのとは全く違う。ピアノは様々なコンサートやピアノ発表会を通じて街の多くの人に還元されうるものである。ところがそうしたソフト抜きで、サークルが使うばかりのコアというハードの維持のための予算をと呼びかけたところで、住民に還元されるようにはとても思えない。

当初のコアが目指していたような、多くの人たちが利用しやすい施設、週末に足を向ければ何かのコンサートやイベントをやっているような、親しまれる施設。そういったものになるよう住民が運営していくと言うことなら、賛同も得られるだろう。

サ連協をの名前で活動する一部の人たちは、根本的に行動がおかしいのだ。これほどコアが住民にとって大切な場であると言うことが分かるような具体的なイベントなどを仕掛けて、はじめて募金への呼びかけができるはずだ。成功したピアノ基金とて、コンサートも行わずにただ募金だけ呼びかけたところで応じる者は少なかっただろう。

私がピアノ購入活動の中心にいたとき様々な反対意見に出会ったが、結局は「あなたの熱意に賛同する」と協力してくれるようになった経験を私は忘れていない。

いまのごく一部の人たちがやっている活動が、何の説得力も持たないことは、冒頭に紹介した住民の感想でよく分かる。【考える会】でもベイタウンニュースを使って事実と異なる広報ばかりしていた。

サ連協主催などと言うとあたかもそれぞれのサークル達の積極的な総意のように見えるかも知れないが、実は全くそうではない。サークル連絡協議会を名乗っているが、多くのサークルは公民館まつりのために参加しているのであってほとんどこうしたことには関わっていない。【考える会】から横滑りしてきたごく少数の人たちがやっているだけのことだ。サークル連絡協議会は、彼らの発言、活動が公民館サークルの支持の上にあるという箔をつけるのに利用されている面が多分にある。

その彼らはつい先日、幕張ベイタウン・コア文化振興基金のお金約100万円を無断でサ連協に移管しようとすということまでやっている。通帳を預かっているものがサ連協の会議で突然受け入れの決議をしろと発議したのだ。事情を知るものがたまたまいたのでストップをかけられたが、そうでなければピアノと文化振興のために集めてきた基金を勝手に移管され、使われてしまうところだった。

打瀬の住民活動の、目を被わんばかりの劣化ぶりには悲しくなるばかりだ。

(2017/8/6)